HST採訪報導

2020年國家醫療品質獎-智慧醫療類《智慧解決方案組-佳作》

高醫長期對偏鄉,尤其是對高雄的那瑪夏、茂林、桃源等,已默默耕耘20年做偏鄉醫療服務;高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示,若回去看政府50個醫療次區域裡,目前只有台東縣南迴公路沿途的醫療次區域部分還沒有中大型的醫院,眼科、耳鼻喉科及皮膚科集中於台東市區。高醫與台東縣政府合作建構遠距醫療平台,因考量地處偏遠,所以結合遠傳電信發展5G遠距耳鼻喉科、眼科及皮膚科診療,導入數位五官鏡檢查,即時傳輸即時診療。

台東縣饒縣長及衛生局黃局長拜會高醫得知台東縣醫療需求後,在董事會及陳建志董事長支持下於108年10月計畫擬定前期,由高醫首長帶領團隊親自至台東縣衛生局、台東馬偕醫院、台東基督教醫院、台東聖母醫院拜訪相關醫療團隊。鍾飲文院長表示,若從南迴去會先碰到達仁鄉、大武鄉、成功鎮、長濱鄉,及跨海到綠島及蘭嶼離島等六所衛生所,各個衛生所的需求是不同的,到目前為止,除了大武鄉陸陸續續進駐9個專科醫師和24小時的緊急醫療;其他當地衛生所和醫院都各別提到醫療不足的地方,尤其在地對五官科的需求特別大。黃明國副院長也表示,在蘭嶼、綠島、達仁鄉等,因糖尿病需要做眼底鏡檢查者,各約有100多名,個案每半年需做一次眼底鏡檢查,在這樣的情況之下,並不是每一個衛生所都必須要有一個專科醫師,所以進行產官學的合作,運用5G在遠距的照顧上,設計的概念與以往不同,以往遠距只能一對一,此設計能一對多,開一個視訊門診同時可以有3~4個衛生所都連進來;過去在個別衛生所開眼科診,可能只有6~7名病人,現在開診只要時間安排好,長濱、成功、大武的人都能進來看診,其他衛生所有空檔也能進來,「遠距醫療APP」就是在此架構衍生出來的,藉由行動載具使其能方便移動遊走至各診間之中,減少台東偏遠地區民眾舟車勞頓,提升就醫可近性。

(圖1) 高醫與台東縣政府及電信公司合作,於6個鄉鎮衛生所設置遠距診療

水平式結盟,建立區域聯防模式

高雄醫學大學附設中和紀念醫院結合花蓮慈濟醫院與台東馬偕醫院共負責台東縣的衛生所專科視訊門診,藉由科技讓衛生所都可以連進來,這是非常重要的應用,希望偏鄉的專科視訊較能符合地方的需求。現在的遠距醫療是採用一對多、多對多的方式,結合台東在地醫院與高醫的協助,變成一個區域聯防的概念來協助整個台東的偏鄉醫療。

產、官、學攜手合作,縮短城鄉醫療差距

透過產、官、學3領域,北、東、南跨區合作,水平展開與花蓮慈濟、台東馬偕醫院建立區域聯防模式。「產-遠傳電信公司」,今年(2020)是5G的元年,配合遠傳建構5G的基地站,透過高速傳輸、低延遲、多連結特性,縮小城鄉差距。遠傳電信由總經理親自督核,產品部門主管偕同業務單位,籌組跨單位專案團隊執行任務。「官-台東縣政府、台東縣衛生局」,由台東縣縣長主導推動,台東縣衛生局局長傾力協助。「學-高醫附設中和紀念醫院」,則由鍾飲文院長領軍,黃明國副院長指導,跨職類、跨科室形成專案團隊,包含院長室、資訊室、護理部及行政單位的投入。

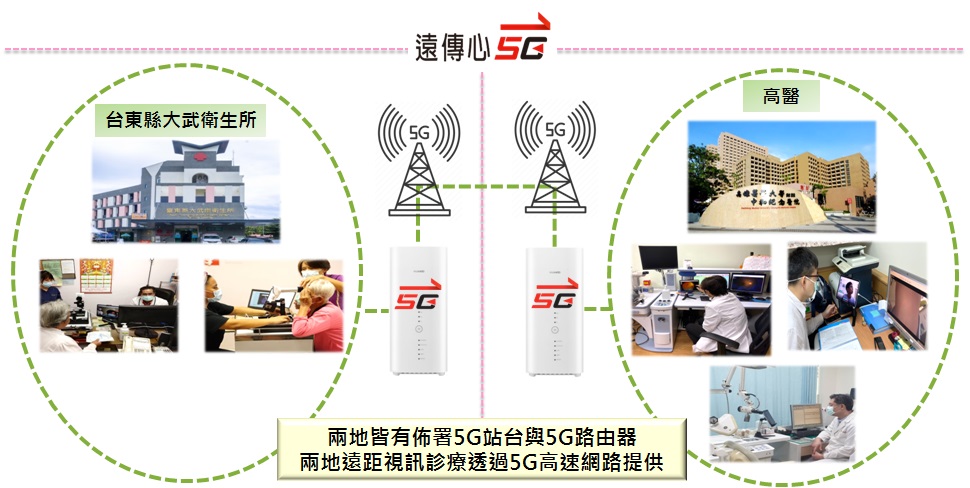

本專案與電信商合作建構遠距醫療平台、部署5G網路,增加頻寬速度,確保遠距診療時之即時影像傳輸、上傳影像之順暢。資訊室主任莊仙妃表示,5G網路的主要優勢在於,資料傳輸速率遠遠高於以前的蜂巢式網路,最高可達10 Gbit/s,比4G LTE 蜂巢式網路快100 倍。另一個優點是較低的網路延遲,低於1毫秒(4G 為30-70 毫秒)。本院搶得先機與遠傳電信結合運用5G之優勢,建置5G,除將主設備設置於門診大樓W棟一樓機房外,並佈署indoor裝置將5G 訊號延伸覆蓋至眼科、耳鼻喉科與皮膚科等診間;此外,衛生所也佈署5G網路。於各衛生所所在地先定位相關醫療數位儀器設備,實地測試該衛生所之網路傳輸速度,其網路速度改變前為下載80Mbps 上傳30Mbps,改變後其網路傳輸速度為下載600Mbps 上傳50Mbps,大幅增加頻寬速度,確保遠距診療進行時之即時影像傳輸與上傳拍攝影像之順暢性。

(圖2)高醫與遠傳電信佈署5G網路,建構遠距醫療平台

在實際運用上,原本病人之掛號系統、影像拍攝、分享、上傳皆使用平板作業,掛號與看診作業採取連動設計,需完成一位病人看診後才能為下一位病人服務,無法中斷先進行其他步驟,也無法有效增加服務病人數。蘇家慧副護理長表示,現在掛號部分新增網頁掛號機制,可透過衛生所所內任一台電腦進行掛號,不影響遠距診療作業,原APP 掛號機制仍保留作為備援介面。影像拍攝的部分新增離線拍攝機制,預約之病人可提前到場拍攝影像,藉此分散病人之拍攝時間,減少病人等待的時間。

(圖3)遠距醫療APP畫面

另外,初期影像之傳輸為手動方式,看診所拍攝之病人影像檔僅留存於衛生所端連接五官鏡之電腦中,以隨身碟存取病人之影像,回到院內後再以手動方式存放到醫院檢查報告系統中。蘇家慧副護理長表示,本專案強化上傳機制與改為自動上傳,上傳前先輸入該病人的身分證字號進行影像檔名之設定。

(圖4)遠距診療看診流程

遠距醫療 APP安全性高,雲端病歷紀錄即時提供異地查閱

衛生所端可於門診時段登入「遠距醫療 APP」以通訊方式進行診療,醫院端及衛生所端設立標準化視訊看診流程、病歷即時調閱與交換機制,對於資訊安全及資料備份亦採用安全性高的隱私保護與加密機制。

(圖5)加密處理示意圖

資訊系統亦增加防呆機制,資訊室主任莊仙妃表示,當衛生所有較多病人時,病人資料手動輸入可能發生錯誤。系統增加互動式訊息,於送出掛號前讓衛生所人員再次確認輸入之資料是否正確無誤,並強化系統資料檢核功能以降低錯誤率,優化系統功能介面改採條列式與互動式輸入,提升資料正確性與方便性。且為簡化流程減少重工,針對特定資料如身分證字號或居留證等相關基本資料之正確性做基本檢核與提示。

其次,提升影像傳送安全,檢核當診次之病人看診清單,讓衛生所端人員可依據病人姓名點選資料並上傳,以免傳送錯誤影像。串接雲端影像資料使之與院內檢查報告結合,及時同步兩地影像資料,確保遠距診療時影像資料的一致性。

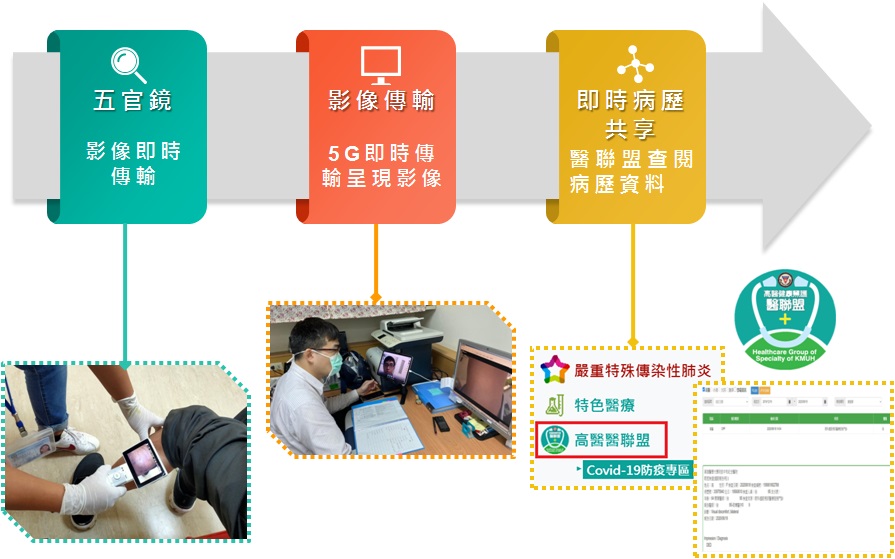

在病歷部分,病人在台東會先做掛號,當地醫師可進行問診、病歷的書寫、相關的影像檢查,包含眼底鏡;透過5G傳輸到高醫,並且提供雲端即時病歷分享,運用簡單易懂的共用文件格式與開放式的互聯溝通系統傳送資料,藉由高醫醫聯盟管道查閱病歷資料,凡參與高醫醫聯盟之專科醫療群可經由醫聯盟特定入口,直接連接高醫雲端病歷紀錄即時提供異地查閱,或者經由院際電子交換,間接提供檢查報告內文供醫師留存與引用。

(圖6)「數位五官鏡影像即時傳輸」示意圖

遠距診療有效提升照護效能,蘇家慧副護理長表示,統計台東轉至本院之轉診人數半年少了14人,以一個人轉診後醫療費用5萬元估算,節省了70萬元/半年,推估一年為140萬元,對都會區而言看似不起眼,對偏鄉區域而言這是一個舉足輕重的數字。此外,更因為藉由遠距診療能及時早期發現,盡早處置或轉診,避免偏鄉居民因病情拖延而惡化導致死亡,死亡率與介入前相較有逐漸下降趨勢。

三方同時照會,讓偏鄉病人能看醫學中心的醫師、完整的藥物治療

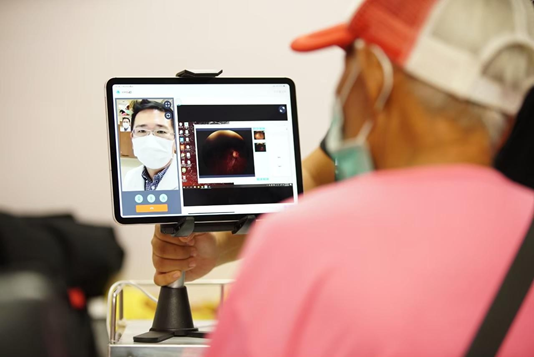

除了看診的科技支援之外,也將整個看診流程建立整套的SOP;在高醫開設視訊門診,當地衛生所同時也會有開診的時間表,為了減少看診時間,病人來到衛生所要先量視力、先做眼壓測量,再做眼底鏡攝影,在等候過程當中,就把這些全部上傳到雲端,高醫醫師在其上傳之後就已看到資料;看診過程是:做好上傳之後,會先由衛生所的在地醫師先進行問診,同時高醫的眼科醫師也在線參與,三方同時在視訊上看診,等於一個病人看兩個醫師的概念,在地的家庭醫師和遠端的專科醫師同時看診,三方同時照會。

(圖7)「遠距門診」示意圖

而看完診後的開藥,在台東當地也備有與高醫同等級的藥物。黃明國副院長表示,於啟動遠距診療門診前,根據各衛生所提供3專科之藥物清單請各專科醫師審閱討論,並提供增備用藥相關建議,並避免同類型之藥物重複備藥,以依據病人狀況,給予合適之藥物使用;同時,強化衛生所端對於病人用藥習慣、過敏史之詢問,以更謹慎地提供病人藥物使用建議。

除此之外,根據不同衛生所之常見疾病、區域性需求,進行藥物增備之建議,如:綠島、蘭嶼衛生所,於旅遊旺季常有遊客因參加水上活動而被珊瑚礁割傷或珊瑚螫傷,皮膚科林聖堯醫師則依據此情況建議增備相關用藥品項及基本衛教素材,以提供基本的傷口消毒、處置。病人若有劇癢之情形發生,除了給予antihistamines還需steroid等藥物,預防性抗生素也是必要,外用藥的部分則參考衛生所已有之藥物,建議使用DR.PI.A.F. CREAM(需有類固醇+抗生素),將衛生所的基本常備用藥發揮到最大的使用效能,不單單設限於單一病況使用。

未來,預計進一步水平展開與花蓮慈濟及台東馬偕醫院合作,建立區域聯防模式,讓全台東鄉鎮全部都有5G布建進行耳鼻喉科、眼科及皮膚科3科遠距診療,提升台東偏鄉就醫之可近性與便利性。此外,在進行遠距門診時,專科醫師亦可以透過遠距醫療設備親自診察,同步指示現場的醫護人員協助,即時評估處置,當下即可建議病人留在當地治療或是轉送至醫院,進行病人分流,提升總體醫療資源的利用率,有效解決偏鄉地區專科醫師人力不足衍生的問題,讓偏鄉居民也能享受科技帶來的便利,以及醫學中心等級的服務,提升在地醫療品質及滿意度。另,黃明國副院長也提到,明年預計推展心電圖的遠距診療,本專案設備部分運用國產智慧醫材,影像品質皆能滿足臨床診斷需求,操作也很直觀便利,醫療與產業攜手合作相信能為台灣的遠距醫療開創新局。

政府對遠距醫療應持開放態度,才能永續經營

最後,黃明國副院長表示,政府對遠距醫療陸續有一些比較開放的態度來進行給付,才能永續地做下去;一對一的遠距醫療其經濟規模不夠大,然而一對多是希望讓服務的範圍得以擴大,才能夠永續經營。若其他醫院想要投入的話,在模式上要能夠採開放的態度,再來大家要一起合作,才能做更有效的應用、永續經營。

鍾飲文院長表示,遠距醫療模式目前是建立在偏鄉,當疫情來襲時,為保全醫療體系運作,或病人有疾病不敢來醫院時,大家可能要思考遠距醫療是否會成為新的常態,台灣需要建置更完整的轉診系統;民眾輕症在家時,除了諮詢家庭醫師之外,會需要醫院的專科醫師幫忙,此時要思考,遠距醫療模式是不是能擴大運用在日常醫療的部分,這樣會牽涉到政府法規的部分,要超前部署。

目前遠距醫療的模式是經政府核准在限定地區、特定對象;政府也應思考,在法規上是否要超前部署、是否要鬆綁,有些輕症可透過遠距醫療,醫師診視之後給予建議後就不一定要到醫院,避免病人來到醫院得到其他交叉感染,減少醫院日常工作的負荷;在後疫情時代,需進一步推動醫院作業模式的改變,讓診療模式轉換部分為遠距醫療的模式。並透過遠距照護,延伸對病人的預後監測或其他生理量測部分,配合健保署雲端資訊、或是健康存摺,讓病人都能進行自我健康管理;同時智慧裝置的擴大應用,亦能推動智慧健康產業發展,成為台灣未來新的藍海。

本文所有圖片均由高雄醫學大學附設醫院提供